艷陽 稻田 詩創 巴洛克

2025年台灣學術文化考察團融入更多學術與文化元素,以不同方式呈現,豐富同學的學習體驗,拓寬視野。

由人文及語言學部主辦的台灣學術文化考察團共有26位同學參加,他們主要來自專業中文課程。

為了豐富同學的體驗,除了清華大學外,本年的考察團還特意增加中央大學的行程,而且有部份課程相似,但呈現方式不同,讓同學從不同角度切入,建立更立體的概念,掌握分析方法。

首先登場的是清華大學中國文學系的羅仕龍老師的「超時空古典!當西方戲劇遇上當代台灣戲曲」課堂。課程以國光劇團或其他台灣戲曲表演團隊的演出片段為例,說明西方經典戲劇與當代台灣戲曲的碰撞與激盪。除了可以向同學們介紹當代台灣戲曲的多樣性,也可以引導同學們認識並閱讀西方經典戲劇作品。

接著上場的是陳智德老師的「台、港流行音樂與文學」課。該課程講述 1980 年代台灣「校園民歌」與香港「城市民歌」的歷史,透過歌詞文本的比較分析,以及相關文學作品的閱讀,引導學生的比較文化思考。陳老師一邊播放歌曲,一邊講課。課堂上最投入的學生應該是一位「中93」校友,因為這些歌曲是代表那個美好的年代。

清華壓軸的是楊佳嫻的「分行之外的宇宙——新詩的辨體與變體」課。這門課以新鮮好玩台港詩作為例,一探「如何分行」是否有規則可循,再探「分行之外」的宇宙可以拓展到哪裡。

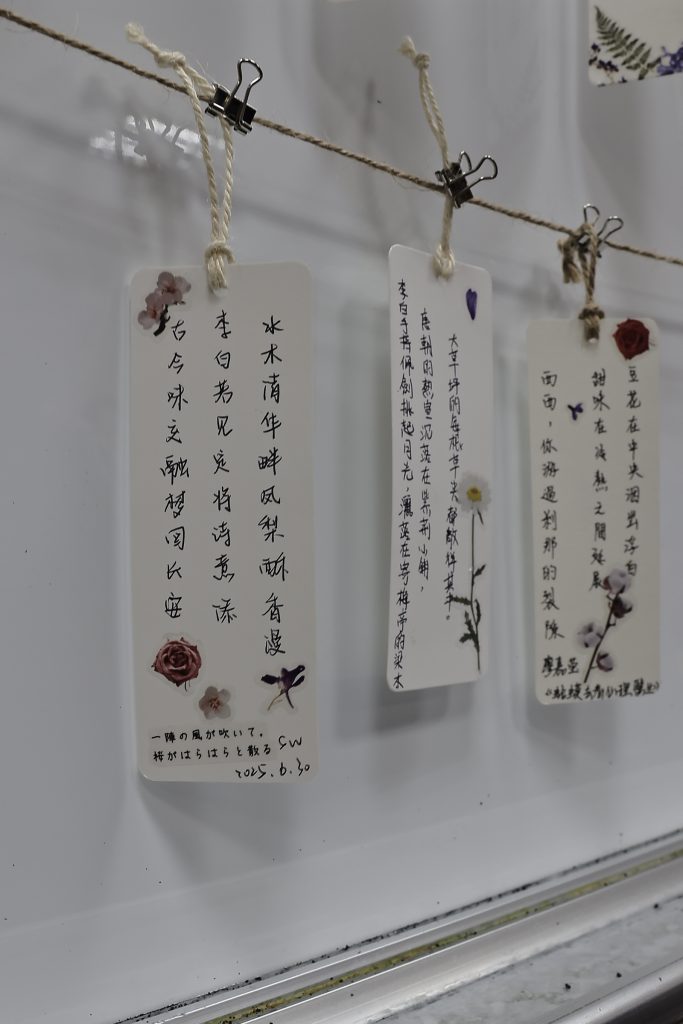

除了聽課以外,清華大學的「月涵文學獎工作會」總籌連崧爝同學安排了「月涵文學獎」得獎者跟浸會大學同學餐聚,互相交流寫作心得,啟發同學的文創思維,機會難得!

完成清華大學的課程以後,同學來到中央大學中國文學系參與密集的學術活動。浸會大學考察團與中央大學中國文學系結緣於九年前,今年文學院長楊自平(當年為系主任)率同系主任李淑萍到會場歡迎考察團同學,讓同學感到萬分親切。

中央課程首先由李宜學老師和「鳴皋詩社」成員帶領同學進行「古典詩集作」。享用過精美午餐後,由李元皓老師講解臺灣當代戲曲。同學看著短片,聽著元皓老師描繪內容,尤如置身舞台。緊接著歌仔戲的就是讓同學兩眼放光,由莊宜文老師主講的張愛玲小說改編電影「色戒」,尋找張愛玲的影子。

除了靜態學習,還有動態體驗。在艷陽高照的午後,同學抵達峨眉鄉「無負擔農場」,參觀有機糙米種植。次日,同學來到南埔社區發展協會,體驗在地客家文化。同學親自動手做「客家粿」。另一方面,為了讓同學感受「粒粒皆辛苦」的精髓,主持人把同學帶到磨穀房,解說不同工具和磨穀過程。看似簡單的工具、步驟,一點都不簡單。每個同學都必須體驗磨穀機的操作方式,以手推動它8圈,在場27位參加者,只有黃子軒同學能順暢地推動磨穀機!

最後一天的行程相對簡單、輕鬆。同學先到「角板山公園」,參觀蔣介石行館和戰備隧道,最後就是「血拼」大溪老街。至於導賞員解說老街上著名的巴洛克式建築,同學聽了就好!

艷陽高照的午後,同學最渴望的就是冰涼飲料;暮鼓初鳴時,同學最惦念的是台北、新竹、桃園的夜市!縱有萬般不捨,台灣學術文化考察團終究踏上歸程!

專業中文課程黃子軒表示:「課堂經歷讓我感受到台灣與香港與眾不同的課堂氣氛和教學模式,在當地老師的教學中,讓我第一次認識了台灣的戲曲和音樂歷史和發展,亦在其他課堂中加深了已有的知識。近距離感受台灣當地的文化和人文,如當地的民間信仰,生活習慣等,令未曾出過香港,只在網絡上了解台灣的我,有了全新的認識,這無疑拓寬了我的眼界。」

*標題以新詩形式呈現「台灣學術文化考察團」